易倍体育,易倍,体育,EMC,官方,官网,平台

Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站随着全球水资源日益紧缺,气候变化引发的干旱、洪水以及水质污染等问题愈发引人关注,水资源的可持续管理成为当今最为紧迫的议题之一。今年3月召开的通过了一份具有里程碑意义的《水行动议程》,包含近700项承诺,以保护“人类最宝贵的全球共同利益”。让我们继续保持这一势头:8月20日-24日,世界水周在斯德哥尔摩召开,以关注联合国2023年水事会议的后续行动。

荷兰与水的渊源来自于防洪管理和三角洲治理,在长期与水的抗争中成为了独一无二的水治理与生态领域的强国。水是人类赖以生存的基础资源,荷兰利用在这方面积累的知识和经验,帮助其他国家共同对抗水资源短缺、水污染和水质健康等问题。30余年来,中荷两国一直致力于水务合作,在洪水管理、堤防安全、流域水资源综合管理、河流生态保护、水污染防治等多个方面进行合作,荷兰已成为中国水利对外交往中最重要的合作伙伴之一。

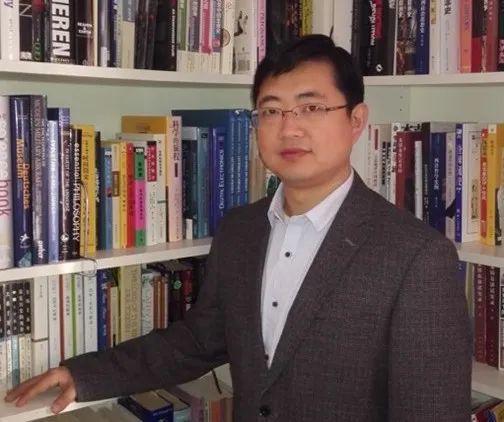

在这个背景下,中国与荷兰在水务领域的合作备受瞩目,也将为全球水资源管理注入新的动力和智慧。本期我们将为大家介绍两位在中国和荷兰水务领域的工作者——荷兰V&A公司的总经理、从事中荷水处理产业培育十余年的张少先博士,以及目前在荷兰基础设施及水利管理部的公共工程和水务总局(Rijkswaterstaat)担任国际水和气候适应高级政策顾问的Jasmin Schous,让我们一起走进今天中荷水务的故事。

张少先和Jasmin Schous的“水之缘”始于各自的背景和经历。张少先在2002年前往荷兰埃因霍温理工大学攻读博士学位,并于2007年在荷兰创办了Vision and Action(V&A)公司,致力于推动国际技术合作和中欧科技产业培育。2011年,他受荷兰北布拉邦省发展署(BOM)的委托,带领30多家清洁技术企业到江苏省进行对接,其中有不少企业是从事水处理相关业务的。在对接期间,他发现中国对水处理技术有巨大的市场需求,并且双方对技术合作表现出了浓厚的兴趣。他的创业初衷是以技术合作实现社会福祉,于是他决定在中国“环保之乡”——宜兴市成立一家环保实体公司,把荷兰先进的水处理技术引进中国。

Jasmin Schous在硕士研究生期间攻读的是环境法专业,毕业后在荷兰基础设施及水利管理部工作了5年,目前在该部下属的执行机构荷兰公共工程和水务总局担任国际水和气候适应高级政策顾问。其中,她的一个重要的工作就是负责荷兰基础设施及水利管理部与中国水利部之间关于水和气候适应谅解备忘录的具体实施。近年来,她协助荷兰前任水务特使Henk Ovink先生的工作,负责荷兰的国际水务外交,并参与组织了多项重要的国际会议,包括联合国2023年水事会议和2022年3 月的纽约水周。

当说到工作经历,张少先表示,他们以中荷背景为基础,从中国市场需求中找到关键技术难点,并整合荷兰的创新资源,找到与之精准匹配的技术内核,再把荷兰技术本地化,最后形成完整的解决方案。在这个过程中,他们培育出了几个中荷合作的特色技术企业,如高效厌氧水处理技术、含油危废处理和分散式水处理(中/荷/卢森堡)等。由于水处理技术复杂、零散、环节多、流程长,他们在落地实践时必须进行本地化和二次开发,以更好地适应中国本地市场。“经过多年的实践探索,我们就国际环保技术产业化工作形成了一套‘选种—发芽—育苗—成长’的四阶段培育方法体系。”

2022年第二届欧洲水科技周上,张少先(左二)参加世界水集群峰会论坛 摄影:石敬

Jasmin曾在2019年于荷兰驻华使馆的基础设施及水利管理部门工作过六个月,主要负责交通和气候变化方面的工作,其中有很多的项目涉及到水资源管理。尽管中国和荷兰分别位于两大洲,相隔7000多公里,但两国已在水资源问题上进行了30多年的合作。她提到,中荷两国之间可以相互学习很多东西,比如,如何保护城市免受洪水侵袭;如何建造和维护堤坝、水闸和其他“湿地基础设施”等。面对气候变化和水资源管理这样的全球性挑战,中国和荷兰以及其他国家都需要共同寻找应对之道。根据荷中谅解备忘录的安排,她在中国工作期间负责组织和协助两国之间的政府交流、人才培养、项目合作和研讨会议等活动。她的工作旨在促进中荷合作,推动两国在水资源管理领域的发展。

说到对自己角色的理解,作为公司的领导者,张少先表示,他需要把握方向,即某项荷兰技术与中国市场中的难点是否相吻合;培养、建立、完善产业化培育体系,把握六大关键要素:市场、技术、团队、资金、供应链和企业管理;并在关键问题上作决策。

对于Jasmin来说,她的角色是集思广益,归纳中荷双方都希望开展的合作主题;并聚集四面八方的人员;然后负责项目的协调工作。

张少先认为自己是跨越中荷两国的“两栖创业者”,他平均每年在两国生活和工作的时间相当。他认为,虽然两国在社会文化上有些差异,但实际上差别并不大,都具有较好的包容性。然而,从工作文化的层面来看,工作规划上的差别较大。在开展工作的过程中,荷兰的计划性比较好,对工作步骤分析的比较透彻,从论证到规划,再到实施过程,一丝不苟。而中国虽然在规划性上略显不足,但灵活性和实用性较高。如果用三个形容词来概括对中国和荷兰的印象和认知,他的体会是这样的 —— 中国:广大、复杂、灵活;荷兰:包容、创新、合作。

Jasmin也很喜欢在中国的工作体验,尽管中国的文化和世界观与荷兰的有所差异,但二者在许多方面又具有可比性。“我们都富有创造力,共同寻找创新的水资源管理解决方法;我们都以目标为导向;我们都喜欢进行项目的长期规划。”Jasmin说道。她也很喜欢中国人,认为彼此之间可以互相学习,无论是在与水技术相关的话题上还是在我们看待世界的方式上。

张少先和Jasmin Schous共同认为,中荷水务交往、合作及发展的前景广阔且具有巨大的潜力。

张少先指出,荷兰在水处理领域是世界强国,具备强大的创新能力。但是由于本地制造业大量缺失,市场有限,创新技术无法快速、精准地进行应用,造成创新有余,应用不足。而中国幅员辽阔,是世界第一大制造业国,面对的环保问题量大,且复杂程度高,有足够的空间去应用创新技术。可以说荷兰有创新技术,而中国才是更大的舞台。

此外,他指出,荷兰水行业的创新和科技成果转化体系也值得借鉴,近十年来,以荷兰莱瓦顿市为中心形成了“水科技园”,打造了集多学科交叉的基础科研、技术演示、商业推广和人才培训为一体的完善的水科技发展生态系统。在这个系统里面,诸多的欧洲高校、中小企业和终端用户共同协作,形成了庞大的以市场为驱动的网络。这个模式也是中国可以学习借鉴的。

Jasmin认为,中国国土面积辽阔,环境和气候多样,是预测未来气候变化会带来何种影响的非常理想的实地考察场地。如果荷兰想展望未来并尝试预测气候变化会给荷兰带来诸如干旱、洪水、盐碱化和其他极端事件的影响,并做出预防和改善的话,中国的情况是可以借鉴的。

此外,荷兰和中国还可以在治理和规划方面相互学习。荷兰以其“圩田模式”而闻名(圩田模式,poldermodel,即政、劳、资等立场不同的团体,摒弃不同的意见,最终达成一致的过程),不同的利益相关者在合作中找到最佳解决方案。而在与中国的合作中,Jasmin发现中方的工作效率非常高,问题解决的速度也很快。因此,双方可以相互学习和借鉴。未来,中荷两国将继续合作,共同应对气候变化和水资源管理方面的挑战。

去年8月,在上海举办的浦江论坛上,中荷两国共同展开了题为“以水为带,共计未来”的中荷水科技联合创新论坛,两国重点围绕水科技开展了深度对话,全面推动中荷水科技创新合作,并为全球低碳创新发展探索新方向和新路径。今年2月,中荷两国又延续签署了水和气候适应谅解备忘录,因此未来 5 年将在该框架下继续开展相关工作。

上述两位受访者的故事也是中荷两国之间水务合作的一个缩影。通过共享经验、加强交流和合作,我们相信中荷两国在水务领域的合作将继续取得丰硕成果。无论是在技术创新、可持续发展还是应对气候变化的挑战上,中荷两国都能够互相借鉴、共同发展。

让我们携手并肩,共同追求可持续的水资源管理和保护,为未来的水环境构筑更加美好的明天。